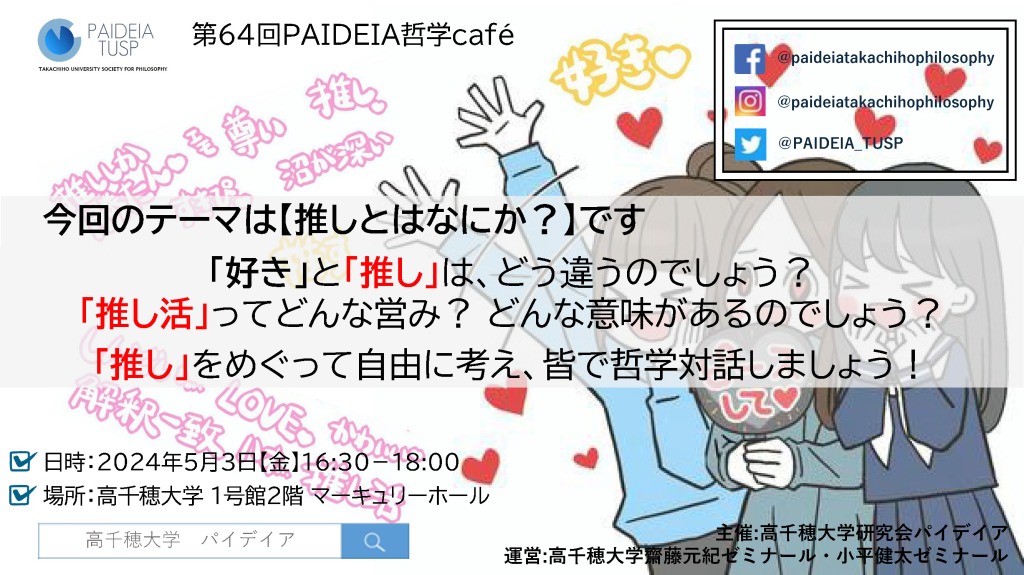

今回のテーマは【推しとはなにか?】です!

「好き」と「推し」は、どう違うのでしょう?

「推し活」ってどんな営み? どんな意味があるのでしょう?

「推し」をめぐって自由に考え、皆で哲学対話しましょう!

日時:2024年5月3日【金】16:30-18:00

場所:高千穂大学 1号館2階 マーキュリーホール(対面のみの開催です)

学外参加者も大歓迎!正門入口の受付でお名前をご記入のうえご参加ください。

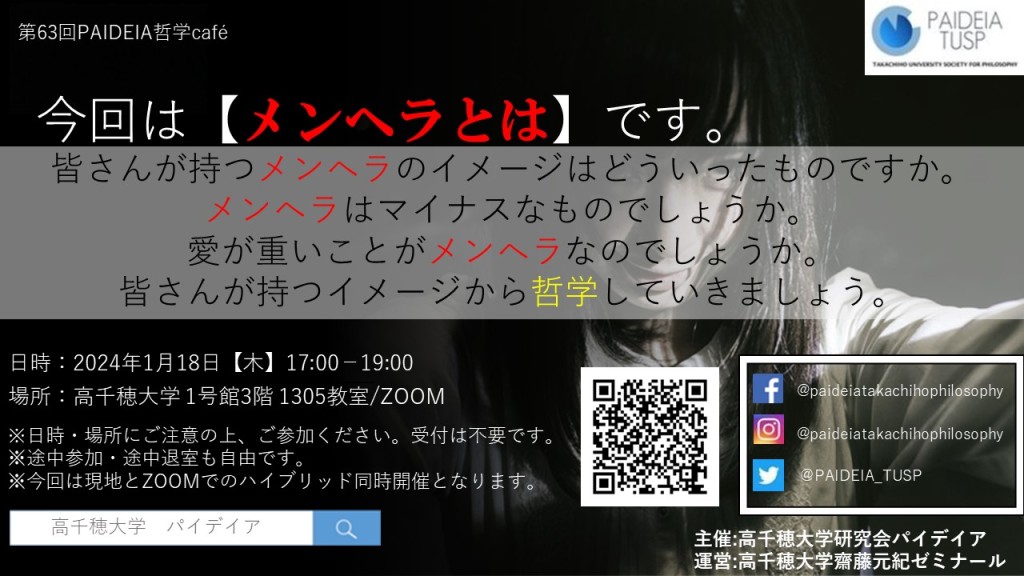

第63回PAIDEIA哲学カフェにご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

今回ははじめて対面&オンラインのハイブリッド開催、「メンヘラ」をテーマに対話を行いました。

まず始めはメンヘラに対する大まかなイメージの話から始まりました。実際にメンヘラの彼女と付き合っていた人からは、「束縛が激しい」や「別れたら生きていけない」などといった恋愛を前提としたイメージや、「心配性」や「自分に自信がない」など、メンヘラを個人として見たときのイメージが意見として出ました。ここからメンヘラは大きく「恋愛」と「個人」の二種類があるという話にまとまり、両方に当てはまるイメージとして「依存、執着」が挙げられました。

その後もメンヘラのイメージなどを深掘りしていきました。SNSなどでは「ファッションメンヘラ」と言うメンヘラを気取る人や、他者からの評価を得て承認欲求を満たし、また他者からの評価を得るためにSNSに依存、執着してループしていくといった意見も出ました。これと同じような意見として、他者からの愛が欲しい、だが他者は信用できない、しかしやはり他者からの愛は欲しい、というループがあるといった意見も出ました。

後半ではどうしてメンヘラが生まれるのかという話になりました。そもそもメンヘラを知らない無知であることや、少女マンガ、お金や希望がないといった状態がメンヘラを生むといった意見が出る一方、元からみんなメンヘラの素質があるといった意見も出ました。さらに伝染病のようにメンヘラが新たなメンヘラを生むと言った意見も出てきました。

この話の最中に新しく生まれたのが「メンヘラは悪か」という疑問です。メンヘラが悪なのであれば増える事を止めるべきですが、そうでないのならば無理にメンヘラを減らす必要はないというものです。これに対して、メンヘラはやはり周りに害を及ぼすという意見もあれば、そんなことはないという考えの人もいました。恋愛においてはメンヘラ同士で付き合って「共依存」すればむしろうまく行くのではないかといった話もあれば、メンヘラは浮気をするという意見も出ており、賛否両論と言ったところで対話は終了しました。

私は、メンヘラは一種の性格ぐらいの認識していなかったので、メンヘラには種類があるのかもしれないと思い当たりました。今回の対話の中で私が納得したのは、「昔のオタクみたいにメンヘラもいつか世間から認めてもらえる時が来る」という意見でした。時間はかかるかもしれませんが、もしかするとメンヘラの良い部分が多くの人たちに認識されることで、メンヘラの存在が当たり前になる時代も来るのかも知れないとも思いました。

次回の日程は未定です。追ってご案内致します。

是非ご参加ください!!

(報告者:高千穂大学人間科学部 齋藤ゼミ2年 射塲大輔)

第59回 PAIDEIA哲学caféオンライン

今回のテーマは「正義とは?」

日時:2022年6月23日(木) 20:00-21:30

場所:ZOOM

※事前登録は不要です。当日下記リンクもしくはQRコードからご参加ください。

※途中参加・途中退室も自由です。

※ビデオのオン・オフも自由です。

https://onl.tw/hUEPXwu

第57回PAIDEIA哲学カフェ・オンラインにご参加いただきありがとうございました。

今回は「運とは」をテーマに対話を行いました。

まずファシリテーターの私自身の考える「運」についてお話したうえで、そこから参加していただいた皆さんの考える「運」についてお話しいただきました。何か物事を起こす前に運気を上げる「験担ぎ」のような行動をすることでいい運が舞い込む結果になると言う人もいれば、受験で第一志望には落ちてしまったけれども、落ちた先の学校で良い先生と出会えて運が良かったという場合など、運をいつ見るかによって良し悪しが変わると言う人もいました。また、自分の力ではどうにもできない事象に対して運という言葉を使うという意見も出ました。

中盤では、面白い例えを出して下さった方もいらっしゃいました。人生は、「流しそうめん」と「回転寿司」と「すたみな太郎」で説明できるというものです。「流しそうめん」は流れてきたものをタイミングよくつかむことが大事なので、チャンスを逃したらそれで終わり。「回転寿司」は一度チャンスをつかみ損ねても再度チャンスを獲得できる可能性がある。「すたみな太郎」は、自分自身で選択するため、その結果は自己責任となる。それゆえもっともバランスがよいのは「回転寿司」ではないか、ということでした。

さらに終盤では、人生ではつねに予想を超える事態が起こらざるを得ないが、それに対してどのように向き合うのか、どのような意味や理由を求めるのかで「運」の内容が異なってくるのではないか、という議論にまで展開しました。

今回の対話を行うまでは、運は単なる後付けの理由であり、言い訳のようなものだと思っていました。しかし、自分の力ではどうしようもないことに対して運という言葉を使っているという意見や、それに対する態度や状況も考慮する必要があるという意見を踏まえると、一概に言い訳や後付けの理由だけだとは言えないのかもしれない、と考えるに至りました。こんなふうに参加していただいた方の意見を聞くことで自分の考え方を考え直すことが出来たり、新たな発見が出来たりすることが哲学対話の醍醐味だということを、あらためて痛感しました。今後もぜひ多くのみなさんに参加していただき、対話を重ねていきたいと思います。

次回は5月26日(木)20:00よりZoomにて開催予定です!

テーマなどの詳細は追ってご案内します。皆様の参加をお待ちしております。

(報告者:高千穂大学人間科学部・齋藤元紀ゼミ3年 高野紀輝)

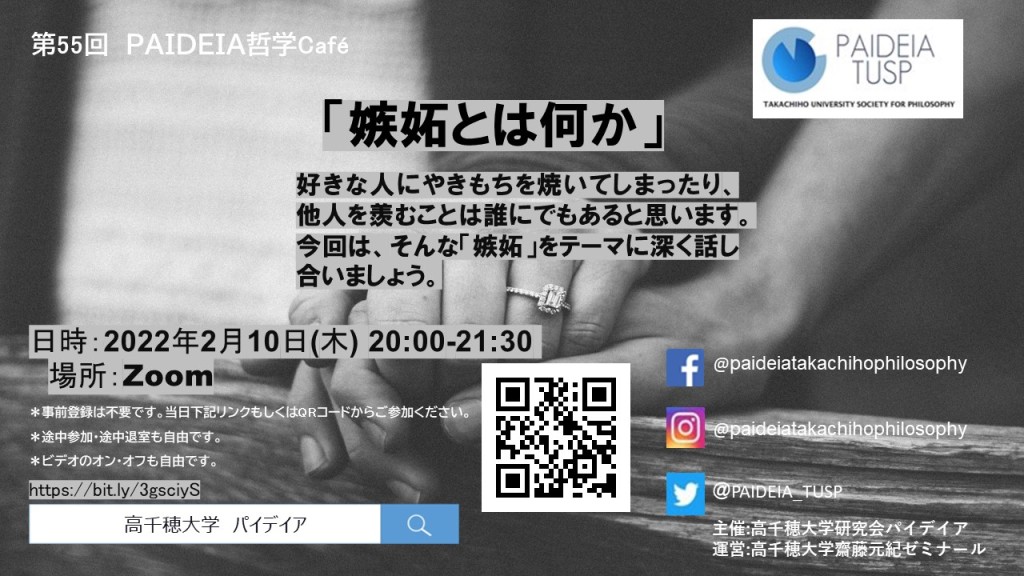

好きな人にやきもちを焼いてしまったり、他人を羨むことは誰にでもあると思います。今回は、そんな「嫉妬」をテーマに深く話し合いましょう。

日時:2022年2月10日(木) 20:00-21:30 場所:Zoom

*事前登録は不要です。当日下記リンクもしくはQRコードからご参加ください。

*途中参加・途中退室も自由です。

*ビデオのオン・オフも自由です。

https://bit.ly/3gsciyS

第53回PAIDEIA哲学カフェ・オンラインにご参加いただきありがとうございました。 今回は『「生きる意味」とは?』をテーマに対話を行いました。

このテーマの示す「生きる意味」とは「生きる目的」と言い換えることもでき、生きる上で何を目標とするのか、何のために生きるのか、といった当人が「熱中できること」といった意味合いも含みます。

テーマの提案者の含意としては、この「目標」というのは、達成を目指すものではなく、生きる原動力として追いかけるという表現の方が近く、家族や社会のためといったものでもない「個人のため」の活力を指していました。

これに対して、生きる目的が欲しいという考えは“善く生きたい”という欲求のあらわれでもあるということが、対話をつうじてみえてきました。この“善く”というのは、善良な人間として生きるという意味でもありますが、充実した人生を送るという意味でも使います。今回の対話では後者に焦点があたりました。

趣味があると人生が充実しますが、その趣味がなくなると所謂「○○ロス」のような状態になり虚無感に苛まれることになります。それは楽しむことを生きがいにしたことの弊害ではないかという見方もあり、他方では、退屈しないように楽しみを見つけて移動する生き方は体力を消耗するという問題もあるのではないか、といった意見も出ました。

そもそも「生きる目的を考える」というのは自然なものなのかという問いも出ました。人は特に意味や目的もなく生まれて、よくわからないうちに死ぬことを考えると、生きがいというのは存在しないのではないか、という意見もありました。生きる目的というのは唯一無二の「生きる意味」ではなく“人生設計”のことではないかという発想もありました。

しかし人生設計を生きる目的とイコールで考えてしまうと、人生に挫折した時の喪失感が生まれてしまいます。「ただ生きるのではなく善く生きたい」と考えていても“善く”が何なのかわからず、生きる目的をつくっては崩れて空虚になるということにもつながります。 恋人や仕事、信仰など、外部の存在に生きがいを求めていると、それを失った時に苦しむことになるという発言もありました。生きがいを自分の内側に求めればいいのではないかという意見が出たところで、今回の対話は終了となりました。

私は“生きがいを外部に求めず内部に求める”という考え方が、特に印象深く感じました。自分の外に「生きる目的」を設定せず内側にもっておくというのは、安定する上で効果的に思えます。しかし一生変わらない「生きる目的」というものをつくるのは非常に難しいので、発想を変えて“生涯のうちに何度も生きがいをつくりかえて生きていく”という生き方もあるのではないかと感じました。

次回の日程は未定です。Zoomにて開催予定です。 詳細は追ってご案内します。ぜひご参加ください。

(報告者:高千穂大学人間科学部・齋藤元紀ゼミ2年 相馬文美)

第52回PAIDEIA哲学カフェ・オンラインにご参加いただきありがとうございました。

今回は「魅力とは?」をテーマに対話を行いました。

まず初めに、「魅力は①論理的に惹かれる魅力と、②直感的に惹かれる魅力の二種類に分けることができるのではないか?」という問いから対話はスタートしました。そして、人によって魅力的だと思う基準には違いがあり、誰もが魅力的だと感じるものと、理由はわからないけど自分にとっては特別で、魅力的に感じるものがあるという意見や、無意識に引き付けられる場合や、周りの影響を受ける場合もあるのではないかという意見が見受けられました。

中盤では、恋愛においては悪い異性に対して魅力的に感じてしまう場合もあり、「魅力は良いものに限らず、悪いものもあるのではないか?」という問いから、頭で考えて惹かれるものではなく、気づかないうちに制御不能になってしまうようなものを魅力と言うのではないかという意見や、魅力的であることと感情は大きく関係しているのではないかという意見が出ました。また、友人関係においては自分が相手に求めること(例えば面白さなど)プラス心地よさが相まって魅力的に感じるようになるのではという意見も出ました。そして魅力とはその人が持っているものではなく、周りが判断したものであるという意見や、相手に合わせて魅力的になっていくことは可能なのではないか、自分自身の魅力に気づくのはなかなか難しいという意見が出たところで対話は終了しました。

今回の対話を通して、私は魅力には種類があるという意見を聞き、納得したのと同時に、大体は知らないうちに何かを魅力的に感じ、理由もわからぬまま惹かれていくこと、どうしてそれが魅力的なのかわからないことこそが本当の魅力だと思いました。また、自分の魅力に気づくことが難しいだけで、誰もが誰かの魅力的な人であるのではないかと思います。

次回の日程は未定です。Zoomにて開催予定です。

詳細は追ってご案内します。ぜひご参加ください。

(報告者:高千穂大学人間科学部・齋藤元紀ゼミ2年 森田美咲)

第51回PAIDEIA哲学カフェ・オンラインにご参加いただきありがとうございました。

今回は「友達とは?」をテーマに対話を行いました。

まず初めに「友達よりも仲間が欲しいと思う」という意見から対話はスタートし、友達と仲間の違いは何かという問いが生まれました。これに対しては、仲間とは何かの物事を一緒に成し遂げるなど同じ目的を持つ人同士のことであるという意見や、友達は波長の会う人という意見も出ました。また「友達が欲しいのか」という投げかけもあり、友達を欲しいと思ったことがない、といった意見も見受けられました。

中盤では「友達とは相互に友達と認識しているものなのか」「一方的な場合もあるのか」という問いから、友達の場合は自分が相手の負担になってしまうことを心配したり遠慮してしまう、という意見もありました。他方、仲間の場合はある程度距離のある関係なので、仲間ができたことにより友達の価値が仲間に比べて小さくなった、という考えもありました。最終的には「友達とはお互いの気持ちをぶつけ合える」という意見や、「真剣な相談ができる人」という意見もありましたが、これに対して相談はプロにするべきという意見もありました。そして、友達はいたらラッキーという気持ちでいることが気楽でよいのではないか、という意見が出たところで対話は終了しました。

今回の対話をとおして、私自身は歳を重ねるにつれて友達と呼べる人のハードルが上がっているなと感じました。以前であれば友達と認識していた関係性の人も、いつの間にか「知り合い」や「仲間」と呼ぶようになっているのではないだろうか、とも思いました。それは配慮の気持ちなども含まれていると思いますし、また世界が広がり様々な関係性の人間と出会えたということでもあると思います。しかしだんだんと大人になっていっても、まだ友達と呼べている人たちを大切にしたいなと思いました。

次回は7月8日(木)20:00よりzoomにて開催予定です。

詳細は追ってご案内します。ぜひご参加ください。

(報告者:高千穂大学人間科学部 齋藤ゼミ3年 小嶋千莉)